き電方式

き電方式が複雑な理由

地球の地磁気の変化を測定している茨城県の「柿岡地磁気観測所」は、世界16箇所しかない標準観測所の1つです。1991年に地磁気擾乱委員会(常磐新線建設に伴う地磁気擾乱に関する対策設備の調査検討委員会)が設置され、地磁気観測所に影響を与えないき電方式が検討されました。その結果、直流電化だと、レールから電流が漏れ、磁界が発生する事で柿岡地磁気観測所の観測の支障となるため、観測所35km圏内は直流電化を諦めることになりました。また35km圏外の直流区間に関しても、従来のシリコン整流器による直流電化では地磁気を擾乱させるため、新たにPWM変換装置を開発して定電圧制御による電化を行うことになりました。更に、直流遊流阻止装置を交直セクション付近に設置しました。

なぜ常磐線と異なり、ここまで万全な対策をしているかというと、常磐線電化当時の擾乱磁界の許容量に比べて、現在の基準が厳しくなっているのが理由です。

き電方式の現状

頻発運転線区では直流電化のほうが経済性が良く、また、建設時のトンネル断面積を小さくできる(高さ方向が交流電化より25cm節約できる)ので、TXでは直流電化を基本としていますが、みらい平から先の5駅は柿岡35km圏に相当するため交流電化となっています。そのため守谷~みらい平間には交直セクションがあり、通過する電車は電源切り替えが行われます。JR以外で交直セクションがあるのはTXだけです。き電電圧は、国内で標準的な直流1500V、交流20000Vとされ、き電方式は、直流区間で並列き電方式、交流区間でATき電方式とされました。

線路ごとの電化方式は配線図に載せてあります。

セクション

交直セクション

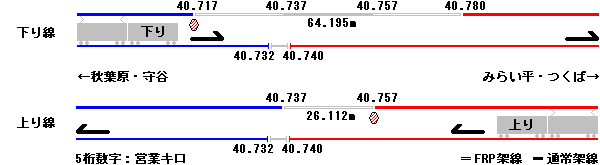

守谷~みらい平駅間、起点から40.70kmのところに交直セクションがあります。守谷以南が直流電化、みらい平以北が交流電化となっていて直流専用のTX-1000系はみらい平以北の交流区間には入線できません。守谷を境に運転本数が半分以下になるのは、乗車数が段落ちする以外に電源切替の影響が大きいのです。高速で通過できる交直セクションが従来なかったため、新たに160km/hでの通過が可能な交直セクションが開発されました。

交交セクション

みどりの~万博記念公園駅間、起点から49.80kmのところに交交セクションがあります。交流区間の変電所はみどりの変電所だけですが、方向別異相き電を採用しており、みどりの変電所を境にして交流位相にズレが生じるため、交交セクションが設置されています。

エアセクション

直流同電圧の異なる変電所からくる電気を区分していて、直流区間に8箇所あります。(9変電所-1)上2つと違って死電区間があるわけではなく、空気(エアー)を隔てて別給電の架線が並列しています。列車通過時にパンタグラフに短絡されてしまいますが、通常の速度では問題ありません。つまりセクション上も加減速は自由にできます。ただし、セクション上で停車すると短絡時の発熱により架線が溶断する事があるので、停車できません。

エアセクション部分にペイントされている黄帯。

エアセクション部分にペイントされている黄帯。

交直・交交セクション部分のペイントは赤帯。

交直・交交セクション部分のペイントは赤帯。

マーキング線について

実線はセクション内の部分で、破線は編成の一部がセクションにかかる部分です。ちょう架方式

TXは区間によって路線形態が大きく変わる路線であり、ちょう架方式は3種類が採用されました。

急勾配と急曲線が連続するため、主要な地下鉄と同じく、磨耗に強い剛体架線を採用しています。

高速走行向きのフィーダメッセンジャー式を採用しています。

新幹線などで実績があるCSシンプルカナテリ式を採用しています。

直流1500V剛体架線方式

秋葉原~南千住付近(三ノ輪トンネル出口)急勾配と急曲線が連続するため、主要な地下鉄と同じく、磨耗に強い剛体架線を採用しています。

直流1500V架空単線方式(フィーダメッセンジャー式)

南千住付近(三ノ輪トンネル出口)~小貝川橋梁付近(デットセクション)高速走行向きのフィーダメッセンジャー式を採用しています。

交流20000V架空単線方式(CSシンプルカナテリ式)

小貝川橋梁付近(デットセクション)~つくば新幹線などで実績があるCSシンプルカナテリ式を採用しています。

変電設備

運転用変電設備は、8両編成(4M4Tではなく6M2T)が片道、秋葉原~八潮駅間24本/h、八潮~守谷駅間19本/h、守谷つくば駅間5本/hのダイヤで支障が出ないように配置・設計されました。この条件で開業を迎えましたが、明らかに守谷以北の容量が不足するため、開業3年目の2008年度にみどりの変電所の設備増強が行われました。

変電所は直流区間9箇所、交流区間1箇所に設けられ、交流区間の両端にはAT変圧ポストが設けられています。直流区間の変電所の直流変成器には、世界初のPWM変換装置が導入されており、出力電圧を±0.5%以内に制御しています。これは、変電所間で電圧差が生じるとレールから電流が漏れ、地磁気観測に影響が出ることが懸念されたためです。

守谷変電所(左)と小貝川ATポスト(右)。両方とも高架下の設備です。

第一期走行試験時、守谷変電所は1000kWの仮設設備で有人運転していました。

※みどりの変電所の定格容量は開業時10MVAでしたが、2008年度の増発に併せて20MVAに変更された・・・はず(汗)

変電所は直流区間9箇所、交流区間1箇所に設けられ、交流区間の両端にはAT変圧ポストが設けられています。直流区間の変電所の直流変成器には、世界初のPWM変換装置が導入されており、出力電圧を±0.5%以内に制御しています。これは、変電所間で電圧差が生じるとレールから電流が漏れ、地磁気観測に影響が出ることが懸念されたためです。

守谷変電所(左)と小貝川ATポスト(右)。両方とも高架下の設備です。

第一期走行試験時、守谷変電所は1000kWの仮設設備で有人運転していました。

直流区間

| キロ | 変電所名 | 契約電力 | 定格容量 | 定格電圧 | 接続系統 |

|---|---|---|---|---|---|

| 00.1km | 秋葉原変電所 | 2500kW | 3000kW | 22kV | 東電神田変電所 |

| 03.2km | 浅草変電所 | 3700kW | 4500kW | 22kV | 東電蔵前変電所 |

| 07.9km | 北千住変電所 | 3300kW | 4500kW | 22kV | 東電北千住変電所 |

| 12.1km | 六町変電所 | 2900kW | 4500kW | 66kV | 東電花葛線 |

| 16.4km | 八潮変電所 | 2200kW | 4500kW | 66kV | 東電大広戸線 |

| 23.0km | 南流山変電所 | 2200kW | 4500kW | 66kV | 東電東葛高柳線 |

| 27.1km | おおたかの森変電所 | 2100kW | 4500kW | 66kV | 東電流山線 |

| 31.7km | 柏変電所 | 1900kW | 4500kW | 66kV | 東電流山線 |

| 38.6km | 守谷変電所 | 4800kW | 4500kW | 66kV | 東電守谷線 |

交流区間

| キロ | 変電所名 | 契約電力 | 定格容量 | 定格電圧 | 接続系統 |

|---|---|---|---|---|---|

| 41.0km | 小貝川ATポスト | --- | 1500kVA | --- | (単巻変圧器) |

| 49.1km | みどりの変電所 | 4600kW | 20MVA | 66kV | 東電小野川線 |

| 58.2km | つくばATポスト | --- | 1500kVA | --- | (単巻変圧器) |

| 58.3km | (つくば配電所) | 370kW | (予備電源契約) | 東電学園都市変電所 | |